「岸 豊」の記事一覧

2024年9月 8日

| 活動内容: |

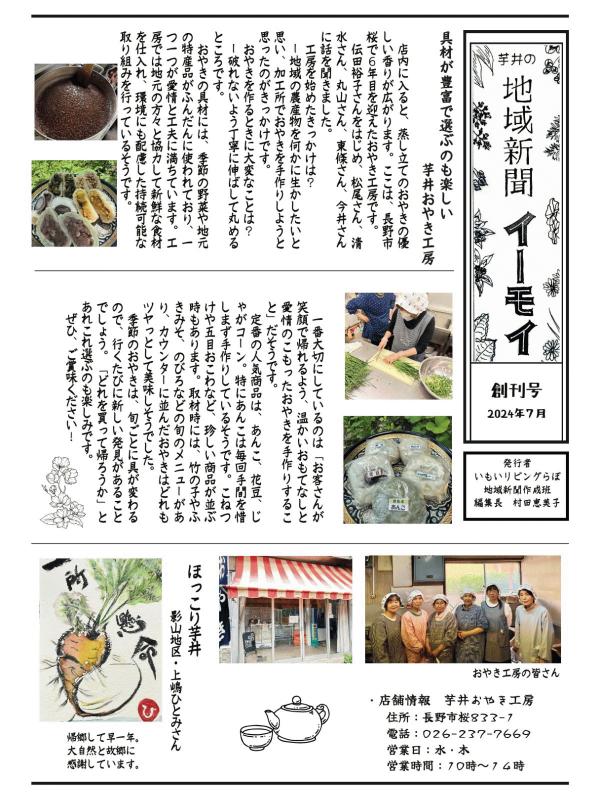

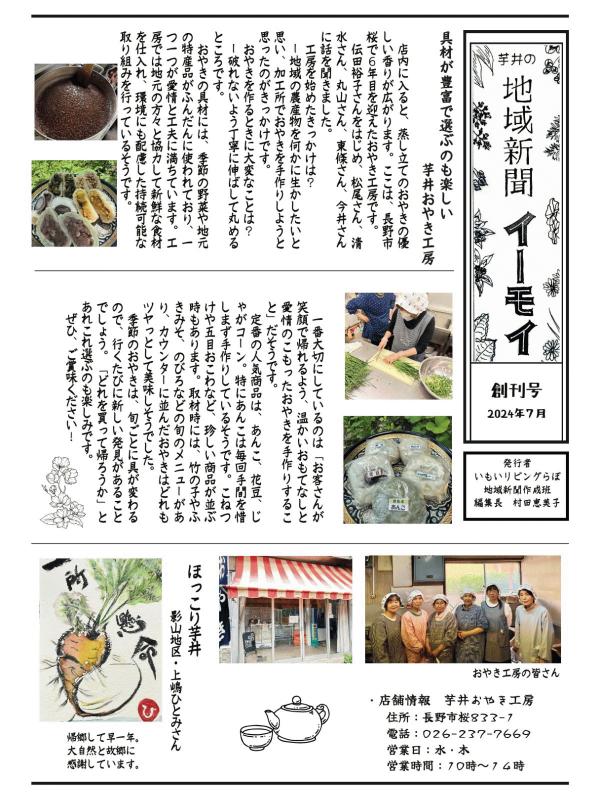

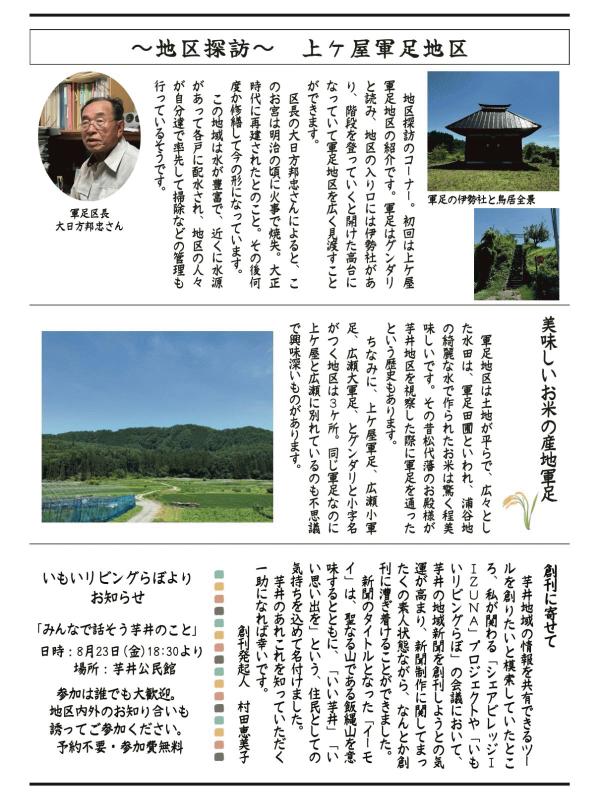

こんにちは、芋井地区担当の岸です。今回は、芋井地区で新たに発行された地域新聞について紹介させていただきます。

芋井地区の公的な自治組織である芋井地区住民自治協議会の中には、地域をより良くするために話し合いをしたり、社会実験をしてみようという「いもいリビングらぼ」という活動団体があります。

そのいささかチャレンジングな組織には、今春から新たな運営メンバーが加わり、その中のひとりが、面白い提案をしてくれました。それが地域新聞「イーモイ」です。

発起人の方は、芋井に住居を構え始めた方なのですが、芋井について知らない事がいっぱい、地域に対して好奇心があることや、芋井の人であっても、他のエリアの事は知らないことが多かったりと、地域の魅力を発信することで、地域内の相互交流につながるといいなーという思いで発案されたそうです。

このように、この「イーモイ」というネーミングには、「芋井地区」と「良い」という二つの意味が込められているとのこと。そしてこのイーモイは、郷土史家だった故人の方によると、芋井のシンボルである飯縄山を朝鮮語で発音した場合の「聖なる山」=聖なる「イー」山「モイ」という呼び名ともなぜか一致するから何とも不思議。命名した当人はそのことを事前に知らなかったそうです。

さてさて、創刊号はA4サイズの裏表。地元のおやき会社のトップ記事をはじめ、36ある地元集落の持ち回りで紹介する地区探訪などからなります。新聞の文字は手書き風の書体で印刷されており、一般的な明朝体などと異なり何とも言えないほっこり感が漂っています。

この新聞の創刊に際しては、新聞記者をしていた私も、過去の経験を踏まえて編集面で協力をさせていただいたことから、自分自身にとってもかなり思い入れのある媒体となりました。新聞は、隔月ペースぐらいで発行する予定で、芋井内の900弱の全戸に配布されます。

まだ、創刊したばかりの地域新聞ですが、地域の人たちに愛着をもっていただけて、かつ末長く発行される媒体に成長することを願ってやみません。

2024年8月 8日

| 活動内容: |

こんにちは、芋井地区担当の岸です。今回は、ホップ栽培についてご紹介させていただきます。過去ブログでも投稿した気もするホップ栽培ですが、改めて取り上げさせていただきます。

私の居住地は海抜800mほどある高原地帯。この標高が高い地では、花豆栽培もそうですが、かつて、ホップ栽培が盛んに行われていました。現在70歳ぐらいになる地元の男性によると、その方々が小学生の頃には、学校帰りにホップ収穫のアルバイトをされたそうです。

京田(きょうでん)という集落には、ホップ栽培の名残が今でも見られます。その一つは、6mにも成長するホップの吊り線のような専用施設。これは、現在、花豆栽培に有効活用されていて、花豆が見事な生育を見せています。

その集落には、ホップの乾燥に使用された建築施設が今も解体されずにその形跡を留めています。これなどは芋井の文化遺産と言って良いでしょう。私が3月まで居住していた敷地にある大きな古民家の2階には、ホップの加工に使われたと機械も残されていました。

そのほか、芋井のあちこちの農地で草刈りをしていると、時たま、ホップの吊り線を固定するために使われた、ゴツくて頑丈な鉄杭にガチんとぶち当たり、あれれとなります。

そんなかつてのホップ栽培に特別な思いを抱いたことから、私のホップ栽培は始まったのでした。

ホップ栽培が始まったのは2年前の春先。ネット通販で、カイゴガネという品種の苗を2つ購入し、昨年まではりんご箱で育てていました。

ホップは多年草。初年度はつるも大きくならず、1苗は枯れてしまいました。昨年は自宅の敷地内にあった土蔵の軒の高さを利用して栽培し、ホップの収穫に漕ぎ着けました。

しかし、今年4月に別の集落に引っ越ししてしまったため、ホップを野生化することを試み、法面の高さのある荒地に移植することにしました。

農業資材で用いる頑丈な紐も地面に垂らして、ホップのつるを這わせたところ、ホップは期待通りに成長してくれました。

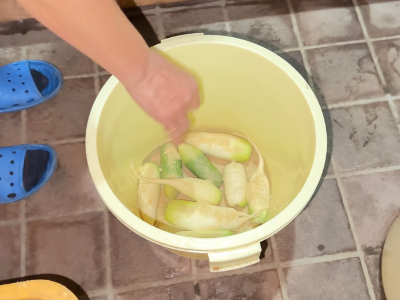

本夏は天候が良い日が多かったため、ホップの生育は早く、例年より1ヶ月近くも早い7月下旬にホップは成熟。8月初旬に一部を収穫し、懇意にしているおじ様たちと生ホップを堪能しました。

ビールを注いだグラスに数粒の生ホップを入れて飲んでもホップの有り難みはあまり分かりません。ですが、ビールをおかわりして3杯目ぐらいになった際、ビールに馴染んだホップそのものを口に含むと、これぞビールのテイストそのものという、爽やかで芳醇な何とも言えない風味が愉しめオススメです。

海抜が500m以上の高さにあるか、東北以上の緯度の高い地域では栽培が可能だと思います。

2024年7月 5日

| 活動内容: |

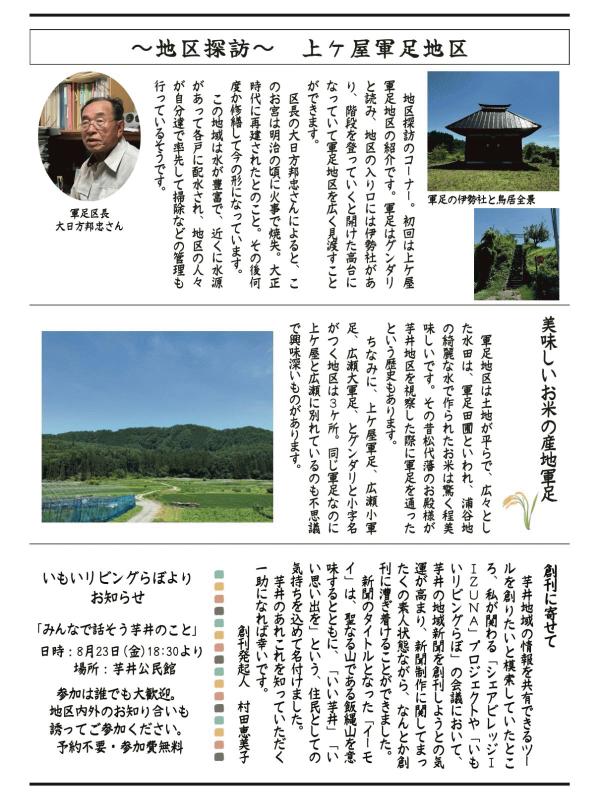

こんにちは、芋井地区担当の岸です。今回は、地元にあるおやき屋さんについてご紹介させていただきます。

今年1月のどんど焼きの際、地元集落の女性から、その方が代表を務めるおやき屋さんに協力してもらえないかーという依頼をいただきました。

お酒を呑んで酩酊していたので、後日電話を差し上げたところ、販売促進に協力してほしいとのことでした。

そのおやき店は、芋井おやき工房という名称のおやき屋さん。飯綱高原を除く芋井エリアにおいて、いまや唯一となった貴重なお店です。

所在地は長野市大字桜。県道長野戸隠線のバス路線沿い店舗があり、毎週水曜日と木曜日に営業しています。その他に、プロバスケの信州ブレイブウォリアーズの試合がホワイトリングの会場である際にも出張販売をなさっているそうで、いつも完売されるそうです。

同店は、女性5人からなる有限会社。おやきの中身の具材を納入される住民の方たちもおられ、文字通り「地産」という言葉が似つかわしい地域企業です。

同社のおやきは、手づくりの蒸しおやき。地元の旬野菜や山菜を用いて、具材の種類が豊富なところが大きな特徴であり長所です。

芋井の「イモ」にちなんだ「じゃがカレー」や「じゃがベーコン」「じゃがアップル」といった独創的なおやきが沢山あります。

担い手の女性は40代から70代まで。街場まで通わずに地元の近場で、馴染みのある女性たちと一緒に気軽に働けるところに魅力があるようです。

このおやき工房さんについて、私がどのような販促のお手伝いをしているかというと、それは、ふるさと納税への出品です。

女性たちは、毎週水木を中心に働いていらっしゃって、平日毎日稼働しているわけではないので、出勤日を増やさずに売上げアップを図るには、稼働日に製造したものを冷凍して作り置きしておき、かつ送料がかからないふるさと納税なら、通販と送料免除の二重のメリットがあると考えました。

春先からお手伝いを始めて数カ月が経過しましたが、まだ出品に漕ぎ着けていません。おやきは信州の名産で強力なライバルがズラリ。広報の段階で見劣りしていけないと意気込んでいます。

また、ここに来て、ふるさと納税の新規取扱を総務省が停止してしまうアクシンデントもあり、出品できるは早くて10月ごろになりそうです。

芋井の里山エリアにある唯一のお店に足を運んでいただければ幸いです。

= 芋井おやき工房 =

所在地:長野市桜833-1

長野戸隠線のバス停「桜」隣

営業日:毎週水曜日と木曜日

2024年6月 6日

| 活動内容: |

こんにちは、芋井地区担当の岸です。今回は、ニホンミツバチについてご紹介させていただきます。

昨年初めて自然入居に成功したニホンミツバチの飼育ですが、越冬に失敗してしまいました。年明けまで巣箱にいたのですが、ハチミツを残したまま、逃避したか、もしくは死滅してしまいました。芋井は海抜が高く、昆虫のミツバチには厳しかったということなのでしょう。

今年は、協力隊の卒業年で忙しいため、ミツバチの飼育は諦めていたのですが、狩猟採集の本能が覚醒してしまい、4月下旬から再開することとなりました。

昨年は、地元のお師匠様におんぶにだっこの養蜂生活でしたが、今年はかなり独り立ちをすることとなりました。

居なくなってしまったミツバチですが、野生のニホンミツバチを待ち箱に捕獲する=自然入居の取り組みが始まりました。

昨年、ミツバチが営巣していた2段重ねの重箱を2セット用意。これに、ニホンミツバチが好きなキンリョウヘンというシンビジュウム系の蘭のほか、この蘭の花の匂い成分を化学合成したミツバチルアーというものを2セット用意しました。

ルアーは1個3,800円もします。キンリョウヘンは運良くネットで安価にゲット。昨年仕入れたミスマフェットという同類の蘭は、年明けに根腐れを起こして枯らしてしまいました。

待ち箱とハチの誘因効果がある蘭とルアーの3点を用意。

後は、これをどこに設置するかが勝負です。

私は故あって、今年3月末に引っ越すことになったのですが、一つの巣箱は、下犬飼という集落の新宅付近、もう一つは人目につかない野生の花畑に設置しました。

花畑の方は、5月の連休明け、キンリョウヘンを巣箱の前に持ち込んだところ、直ぐに探索バチがやって来て、蘭の威力に驚きました。

いずれも、西陽が当たらず、かつ、樹木の下で雨に当たらない場所に置くことにしました。

すると、5月10日、5月11日、5月15日の合計3回、自然入居に成功しました。うち2回は、自宅近くの同一の場所に2回、待ち箱を新しいものに置き換えることで対応しました。

5月11日の入居の際は、ハチの引っ越しを目の当たりにすることとなりました。大群のハチが巣箱の周囲にやって来て周囲は騒然としますが、30分もしないうちにハチたちは巣箱の中に入り新居での生活を始めます。

ニホンミツバチは大人しく、人間は意図的に危害を加えなければ、人を刺すことはありません。スズメバチが侵入できない7㎜幅のスリット=巣門から出入りして生活するニホンミツバチは、健気で眺めているだけでも癒される大切な存在です。

2024年5月14日

| 活動内容: |

こんにちは、芋井地区担当の岸です。今回は、りんご栽培についてご紹介させていただきます。

これまでブルーベリー栽培は2年前からやっていましたが、果樹栽培の品目にりんごが加わりました。他のお二方を含めた3人による共同作業になります。

一緒に従事する地域の先輩男性が、栽培を継承してほしいと頼まれたことがきっかけで私も誘われ参加することに。体験農園向けにも活用できること、芋井を象徴する代表的な農産物であることから、栽培に挑戦することとしました。

りんごの木は全部で23本。サンフジ、シナノゴールド、秋映、つがるの4種類。同じ1本の木でありながら、接木により複数品種収穫できるものも存在し、いささか不思議な感じがします。果樹って面白い。

枝が大きく横に広がった大葉立てという栽培方法で、樹齢は40年前後でしょうか−。海抜は推定800m近くの高地にあり。北アルプスが見える風光明媚な場所。土地の傾斜は芋井とすれば比較的緩やかな条件の畑になります。

23本のうち、自分の受け持ちは1〜6番までの6本。果樹栽培のズブの素人で大丈夫かと、心配だらけのりんご栽培ですが、剪定から農作業が始まりました。剪定作業はチンプンカンプン。真上に伸びた徒長子をはじめ、混雑している枝を空いてあげると程度で終了してしまいました。

次は、果樹栽培には必須となる消毒です。J Aさんが指定する芋井地区におけるりんご栽培のマニュアルに従い、合計14回の消毒をすることとなりました。1回使用水量は450ℓ。軽トラにタンクを積んで農地に乗り込みます。

4月に2回、5月の連休明けに1回。これまでに3回の消毒を終えました。消毒は、中古の眠っていた動力噴霧器(略して動噴=どうふん)を修理に依頼することから始まり、一定のコツを掴むのに3回の機会を要しました。

体験農園に活用できると前述させていただきましたが、芋井地域における農的ライフに関心のある知人が摘花(花摘み)に来ていただいたことも良い思い出となりました。たわわに白い花を咲かせたりんごの木の佇まいはとても愛おしいものがあります。

りんごはこれまで、お店に並んでいるものを買ったり、もらったりして食べるモノとしてしか認識したことがありませんでしたが、膨大に咲いた花摘み作業の煩雑さから、日本の果樹農家の大変さを思い知るとともに、スーパーで何気に陳列されて売られているりんごの値段が、農家の手間を考えるととても安いものと痛感することとなりました。