No.279

中沢

清さん

演劇実験室カフェシアター主宰/有限会社和光照明 代表

熱狂の「天井桟敷」時代を過ごした

長野のアングラ演劇界の立役者

文・写真 島田浩美

「演劇実験室 天井桟敷」との衝撃的な出合い

欧米文化が入り乱れた戦後日本を猛烈な勢いで駆け抜け、常にメディアを賑わせた時代の寵児・寺山修司。彼が旗揚げした劇団「演劇実験室 天井桟敷」は、数々のスキャンダラスな作品で時代を挑発し続け、アングラカルチャーの象徴として世の中に小劇場ブームを巻き起こしました。その熱狂的な時代に同劇団に所属していたのが、長野市大通り沿いにあるアンティークと照明の店「和光照明」の経営者であり、長野市の演劇ファンなら知らぬ者はないアングラ劇団「演劇実験室カフェシアター」を主宰する中沢 清さんです。

「『天井桟敷』に入ったのは1971年だね。当時、私は大学生で、世間では学生運動が盛んだったのに、なんだか私はそれには乗り切れない。それよりも演劇に興味があって、時代の衝動から演劇で世直しをしたいという思いがあったんだよね。それで、ドロドロした世界に思いきって飛び込んでみたんですよ」

そもそも中沢さんと演劇との出合いは学生時代。家業の電機屋を継ぐべく、高校を卒業するとテレビカメラマン等を養成する電気関係の専門学校に進学し、先輩とテレビ局に出入りするうちに演劇に魅了されていきました。そして、さらに演劇を学ぼうと大学に編入。クラブ活動の演劇部に熱中するなかで、寺山氏が渋谷に創設した日本初のアングラ専用劇場「天井桟敷館」に友人と出かけ、衝撃を受けます。

渋谷にあった「天井桟敷館」の入り口。1階には寺山氏の母が営む喫茶店があった

「地下の暗いところで芝居をやっているんですよ。心を揺さぶられるようなカルチャーショックを受けましたね。それに、芝居が終わっても役者が延々と踊っている。呪術的なものを感じて、いつその場から立ち去っていいかわからない。後ろ髪を引かれるように出てきたけど、まだ中から声が聞こえるんです。それで、あるとき入団試験があって、友だちと受けたら受かっちゃったんだよね」

こうして「天井桟敷」の劇団員になった中沢さん。当時は同劇団の歴史のなかでも熱い実験演劇の時代で、観客との乱闘も起こった呪術音楽劇『邪宗門』や、真っ暗闇で上演される”見えない演劇”『盲人書簡』、30時間におよぶ同時多発的市街劇『ノック』といった伝説的な作品が多数生まれました。そのなかで、まるで1年が3~4年間に感じるほどの濃密な日々を過ごした中沢さんは、短期間で大舞台での大役も務めるようになり、長期におよぶ2回ものヨーロッパ公演も果たしました。

「『天井桟敷』は、すごくラジカル(過激で急進的)でした。ただ、私に貧しさを乗り越えるだけの情熱があればコッペパンをかじってでも役者を続けたんだろうけど、皿洗いで生活費を稼ぎながら、きつい海外公演も経験して、親からは見放されているような状態でしょ。要は生活の苦しさに負け、心に隙間風が吹いて、長野市に帰ってきたんです」

こうして、26歳になった中沢さんは「天井桟敷」を退団し、8年間を過ごした東京を離れて1976年に再び長野市に戻ってきました。

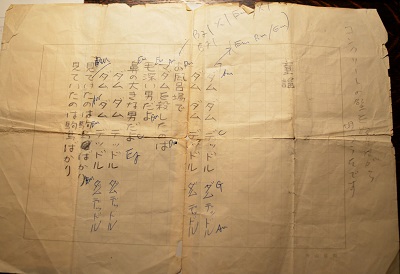

「未熟な私のために寺山さんがセリフを書いてくれたことは宝」と中沢さん。写真は、中沢さんの手元に残る唯一の寺山氏直筆原稿用紙

アングラ劇団「カフェシアター」の誕生

しかし、家業の「和光照明」を継ぎつつも、悶々とした日々を過ごしていた中沢さん。半年ほどは頻繁に東京を行き来し、稼いだ金は全てレコードにつぎ込んで、さまざまな書籍も読みふけりました。結果的には、こうして培った知識によって世界観が広がることになりましたが、当時は帰ってきたことに対して後悔をしていたそうです。

そんななか、1977年の年末に転機が訪れます。喫茶店を始めたいという男性が「和光照明」を訪れ、照明器具を購入したのです。取り付け工事に行くと、地下にある10坪ほどの物件でした。

「それが、地下にあった『天井桟敷館』と似ていたんですよ。そこで思わずマスターに『ここで芝居をさせてくれない』といっちゃったわけ。それで、毎日仕事が終わったらコーヒーを飲みにいって昔の演劇話をしているうちに、かつて催眠術をやっていたとか歌声喫茶にいたっていう常連客が集まるようになって『じゃあマスターも入れて、ここにいる5人で芝居ができるんじゃないの』ということになったんです」

癖がある役者が大半を占めた異色の劇団「天井桟敷」。劇団員の募集広告には「娼婦、運動家、変装狂、猫、過去は問わない」などとあり「『俺でもいいのかな』と思った人たちが集まるからおもしろかった」と中沢さんは振り返る

こうして、連日、喫茶店の閉店後に1~2時間の練習を積み、30人ほどの観客の前で中沢さんが脚本を書いた27分間のアングラ芝居を上演しました。すると翌日、「夕暮れの長野にアンダーグラウンド現る」という見出しの記事が信濃毎日新聞夕刊に掲載されたのです。そこには次のような一文がありました。

「劇団の名前がないので『集団カフェシアター』としようか」

こうして信濃毎日新聞の記者によって命名された劇団は、長野県内のさまざまな喫茶店に出没し、年に3回ほどハプニングのような芝居をして楽しんでいました。ただ、この頃の中沢さんは寺山氏を追いかけた演劇は自分にとってナンセンスだと考え、「脱・寺山修司」を理想としていたため、「天井桟敷」の芝居を行うことはありませんでした。

1973年当時の『盲人書簡・上海篇』の台本。左上には「中沢清様」と宛名が書かれている。こうした経験から、中沢さんはカフェシアターのメンバーにもそれぞれの名前を書いて渡している

役者から演出家となり「天井桟敷」の高揚感を観客に

こうして再び演劇の世界へと足を踏み入れた中沢さん。当時はセリフのない舞踏のような演劇が台頭してきていたことから、それを真似たオリジナルの演劇をやっていましたが、次第に現代美術のパフォーマンスアートに興味を感じて入れ込むようになりました。しかし、演劇における舞踏との肌合いの違いなどを感じ、いわゆる”恋人に捨てられた”ような痛手を受けて、まるで”元の彼氏に戻る” 気持ちで、再び寺山氏の脚本で芝居をするようになります。そして、1993年に信州大学の劇団サークルの学生や市内のほかの劇団員にも声をかけ、20人ほどを集めて小劇場ネオンホールを舞台に『邪宗門』を上演しました。

くねくねとした踊りはカフェシアターの真骨頂。「最近、特に踊りが多いのは、一番初めに『天井桟敷館』で観た延々とした踊りが原点にあるのかも」と中沢さん

「頭の中で考えていた自分の理想を全部捨てて、寺山さんに帰ったんです。それで、寺山さんの演劇を実現するために、私は演出家として寺山さん役をやろうと思いました。ちょうど当時は寺山修司の没後10周年で、出版界やマスコミが賑やかだったのもあって、この『邪宗門』は2日間で300人を動員しましたね。全員は入ることができず、50人には帰ってもらうほどでした」

こうした流れが、現在の「演劇実験室カフェシアター」へと続いています。

「”演劇実験室”と名付けたのは『演劇実験室 天井桟敷』での高揚感を観客にも味わってもらいたいと思ったから。『天井桟敷』よりも稽古日数も足りないし、お金もかけていないし、スケールメリットも小さいけど、そのときだけは真剣勝負。その思いだけは表現したいなと思っています。そうじゃないとつまらないじゃないですか。演劇は純粋なる高尚な遊びなんですよ。それに人間って、自転車とかサッカーとか旅行とか、自分が一番羽ばたけることがありますよね。中沢清にとっては、それが演劇だったんだね」

1973年にアムステルダムで初演された『盲人書簡・人形篇』で盲人の按摩役を務めた中沢さん。全体の3分の2が暗転の「見えない演劇」で、観客の想像力を促すことを試みた実験劇だった

40年のトラウマを乗り越えて原点回帰の芝居へ

10月30日からは『盲人書簡・上海篇(作:寺山修司、演出:中沢 清)』の公演を控えている「カフェシアター」。この作品は1974年に「天井桟敷」で初演されたもので、当時、中沢さんは中心人物である明智小五郎役を演じました。しかし、寺山氏から「ジキルとハイドみたいな役だよ」というアドバイスを受けたものの理解できず、「自分の役柄がよくわからない」と苦しんだそうです。

「私の役は、ある意味”道化”で、芝居に必要なもの。その意味合いがわかって演じるのと、単にセリフを覚えた芝居は違って、読みが浅いんだね。ただ、寺山さんは役者のセリフ自体を重視していなくて、それよりも観客は音楽や光のタイミングでスペクタクルを見出して感動すると考えていたから、私が勝手に悩んでただけということもある。ただ、役者本人としては消化しきれなかった後悔のほうが大きかったから、自分にはセリフがある演劇は向いていないと思っていて、この明智小五郎役も、また失敗するだろうとずっと逃げていたんです」

ところが、昨年、ネオンホールで上演した『ヤルタ会談(作:平田オリザ、演出:仲田恭子)』で長ゼリフがある役に誘われ、中沢さんに心境の変化が訪れます。

「60歳もとうに過ぎているのに、こんなに多いセリフを覚えられるかわからない。『これはやべえぞ』と思ったんだけど、なんとかこなした。演出家の仲田さんが自由にやらせてくれたのもよかったね。俺は”はみ出した演劇”が大好きで、寺山さんが陰で『中沢、そんな田舎芝居をやるな』と出てくると思ったけど、思いっきり自由にやったことで『俺でも役者ができるんじゃないか』と自信になった。それで、ずっと苦になっていてすっきりとしていなかった明智小五郎役を再びやってみようかと思ったの」

初めてセリフと物語が組み立てられた『盲人書簡』シリーズ3作目の『上海篇』で「お尻ペンペン」をされる中沢さん

実は、今回の『盲人書簡・上海篇』のチラシの裏面には「寺山さん、もう一度やらせてください」という中沢さんのメッセージが書かれています。この言葉には、これまで悩んできた中沢さんの思いが反映されています。それに、今回の芝居は、単に1973年に上演した同作品のトレースではなく、中沢さんらしい演出も生かされています。

「『カフェシアター』の演劇には、必ず身体を使う部分があるし、とにかく最後は全員で踊っちゃうの。この『盲人書簡・上海篇』にもそんな独自の世界観が出ていて、最近では台本で1~2行なのに7分の演技になっちゃった(笑)。だから昔よりも乗り越えた部分もあって、”カフェシアター節”が出ていて自分でもいいなと思ってるね」

その笑顔には、約40年にもおよんだトラウマを乗り越えた自信のようなものが感じられます。また、今回は役者をダブルキャストにし、照明や音響といったスタッフワークも全て自分たちで行うことで、カフェシアターにとって原点回帰の演劇になりました。

2015年1月17・18日にネオンホールで上演された『ヤルタ会談』でスターリン役を務めた中沢清さん。ここでの好演が、セリフを持つ役者としての中沢さんの自信になった(撮影:大沢夏海)

「今回の演劇は”カフェシアタースタイル”にこだわりたいから、全部自分たちの手作りでの共同作業にして、劇団らしいことをやろうと思ったんです。劇団というひとつの塊として、世の中に対して強いベクトルで寺山修司の演劇を継承し押し出していくのも、ときには必要じゃないの、と。そして、古くから在籍している看板役者をヘッドに立て、それぞれの役者には私しか知らない天井桟敷の役者の情報を当てはめて演出しました。つまり、原体験の展開なんです。中沢清にとっての”天井桟敷ごっこ”というか”寺山修司演劇祭り”というか。お前、何考えているんだって恐ろしいでしょ(笑)」

こう話す中沢さん。と同時に「まだ芝居をやれていることには周りに感謝しなきゃいけないし、電機屋の経営をしながらも、よくコソコソと続けてきたと自分でも思うよ」とも笑います。

「家族には、いつも和光照明の売り上げだけを考えているように振る舞っているから、内実は不健康だよ(笑)。でも、その隙間を縫ってでも演劇をやる。『実生活で褒められたことなんてできないから、芝居くらいはやらせてよ』そんな心の訴えがあるんですよ」

かつて、寺山氏は本業を聞かれると「僕の職業は寺山修司です」と答えていたといいます。演出家であって役者でもあり、経営者としての顔も持つ中沢さんもまた「職業は中沢清」なのでしょう。

「私の中で天井桟敷とカフェシアターの役者は写し鏡になっている」と話す中沢さん。各役者にかつての天井桟敷の役者の姿を投影している

人気投稿

- 高野洋一さん うどん たかの店主...

- 三井昭さん・好子さん 三井昭商店...

- 眞田幸俊さん 慶応義塾大学理工学部電子工学科教授...

- 栗原拓実さん ピッツェリア・カスターニャ オーナーシェフ...

- 玉井里香さん インスタグラマー、SNS運用コンサルティング「タビビヨリ...

| 会える場所 | 和光照明 長野市南千歳1-8-12 電話 026-227-1911 ホームページ http://www.wako-shomei.com/ 演劇実験室カフェシアター公開ワークショップvol.38『盲人書簡◉上海篇』 |

|---|