天然醸造の醬油をその手で仕込み、搾る人

伊藤喜國さん

伊藤味噌醤油醸造場

長野市若穂川田にある「伊藤味噌醤油醸造場」は4代目の伊藤喜國さんが昔ながらの製法で醤油や味噌を造っています。特筆すべきは「仕込み醤油」。かつては味噌と同様に世帯ごと、あるいは集落ごとに醬油を仕込んでいましたが、今も伊藤さんはお得意さんのもとへ出向き、仕込みから搾り、火入れまですべて手作業で行なっています。

文・写真 文:塚田結子 写真:安斎高志、内山温那、宮崎純一

2025年3月9日、長野市箱清水で「小とりの宿」を営む福田舞子さんが伊藤味噌醤油醸造場による醤油の仕込みを行いました。かつては「仕込み味噌」と同じように、長野市各地で世帯ごと、あるいは集落ごとに醤油の仕込みが行われていました。

「小とりの宿」は1組限定の料理が自慢の宿で、舞子さんは宿のほかに週2日のランチ「小とり食堂」を営み、お料理教室「信州のおいしい二十四節気」を主宰しています。「うちのお料理には伊藤さんのお醤油が欠かせない」と言い、今年は醤油の仕込みに挑戦しています。

「同じように仕込んでも、仕込み先によって味わいは変わりますが、うちで販売している醤油よりも濃厚な味になると思います。あとから薄めることはできますが、せっかくなら、まずは仕込んだ味を楽しんでほしいですね」。こう話すのは伊藤味噌醤油醸造場4代目の伊藤喜國さんです。

醤油は寒仕込みといって、1月から遅くとも3月初旬に仕込みます。冬から春先まで、伊藤さんは市内各地のお得意さんのもとへ出向いては、材料を容器に入れて醬油を仕込みます。高齢化が進み、醤油の仕込みが途絶えた地域も多くあるといいます。

材料を仕込んだら、1年かけて櫂(かい)入れをしますが、その間3日にあげず撹拌する必要があります。舞子さんは長期休みの際などは、知人に家の鍵をあずけて櫂入れを頼むつもりです。

伊藤味噌醤油醸造場があるのは、長野市若穂川田。かつて北国街道の東脇往還、通称「谷街道」(または松代道)の宿場町として栄えたところです。宿場自体は度重なる千曲川の洪水により1739(元文4)年に移転し、街道はコの字を描きます。

創業は明治の頃。伊藤さんは大学卒業後、大手食品メーカーに就職し、10年ほど甘味飲料の製造に携わりました。そして香料、保存料、着色料など食品添加物について熟知します。

当時は「家業を意識したことはなかった」と伊藤さんは言いますが、ここでの経験は4代目を継ぐときに「自分で味噌や醤油を造るからには、自然の味と色を大切にしよう」という確たる思いにつながりました。

世の中に流通する醤油の8割は「脱脂加工大豆」を原料としています。これは油を搾り取った後の大豆を利用したもの。砕いた大豆からヘキサンという石油由来の溶剤で油を抽出した後、醤油の原料や飼料に利用するのですが、ほとんどが海外で加工されたものを輸入しています。

醤油は本来、大豆まるごと、いわゆる丸大豆を使って造るもの。しかし第二次世界大戦をきっかけに海外からの輸入が途絶え、深刻な原料不足に陥ります。そこで大手メーカーによって大豆油を搾った後の脱脂大豆を使う製法が生み出されたのです。

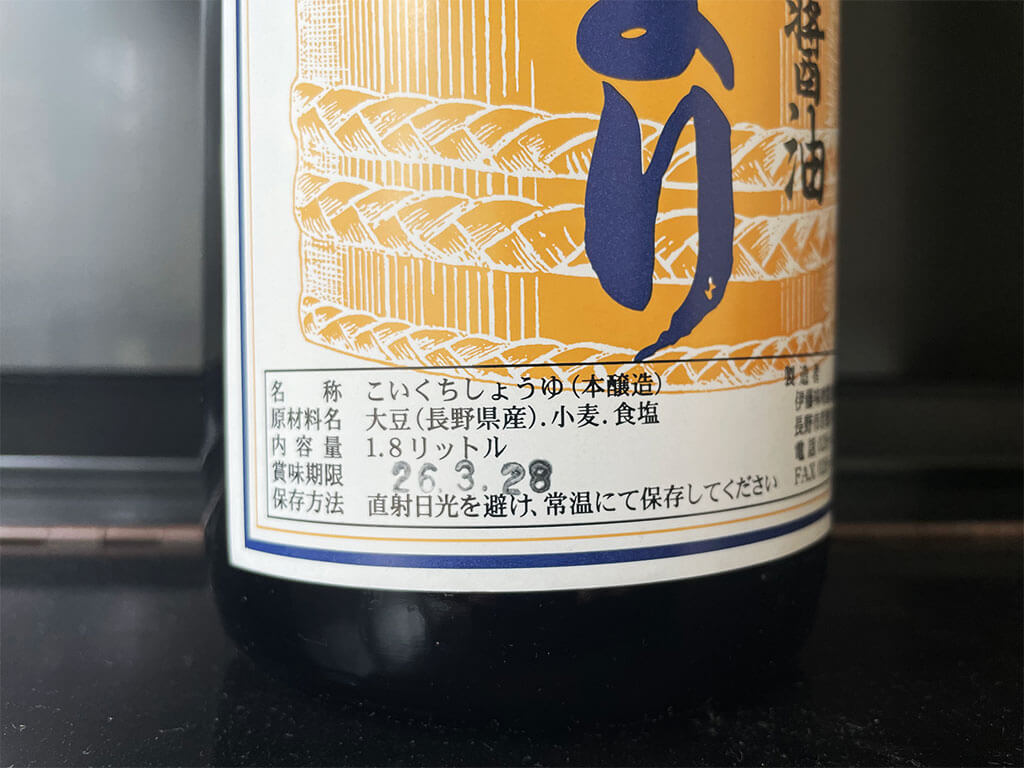

同じ頃、アミノ酸液や甘味料で旨みや甘みを加える「混合」あるいは「混合醸造」の製法が生まれました。これに対して昔ながらの造り方を「本醸造」と呼びます。醤油の商品ラベルを見れば、名称や原材料名に、製法や原料がきちんと表記されています。

伊藤さんの醤油の原料は、大豆と小麦と塩のみ。発酵を促進する酵素や食品添加物を一切加えない、本醸造のなかでも特別な「天然醸造」の醤油です。

大豆は伊藤さん自身も栽培していますが、ほとんどは長野県産を仕入れて使います。外国産に比べて国産の大豆は油分が少なく、タンパク質は多く、丸大豆での醸造に適しています。「丸大豆を使うと、味も香りもいいんですよ」と伊藤さんは言います。

大豆を煮て、小麦は炒って砕きます。ここに麹菌を加え、室(むろ)の中で3日間繁殖させると、麹が完成します。ほとんどの醤油メーカーでは自動製麴(せいきく)室が導入され、伊藤さんのように手作業で製麴を行う蔵は、ほんのわずかです。

室では麹菌の好む温度や湿度を保ち、手入れをしながら麹を育てます。雑菌の繁殖を防ぎ、なかでも繁殖力の強い納豆菌を避けて、伊藤さんは仕込みの間は納豆を口にせず、年間を通しても、ほぼ食べることはないといいます。

麹に塩と水を混ぜたものが、もろみです。仕込んだ直後は大豆や小麦の形が見えますが、やがて溶けて、色が濃くなっていきます。塩は、伊藤さんは赤穂のものを使いますが、「好きな塩を用意してもらってもいいです。ただし、減塩はおすすめしません。塩は防腐のためでもありますから」

ここから1年かけて乳酸菌や酵母菌が働いて、発酵・熟成が進みます。「一般のお客さまは1年かけて発酵・熟成させますが、うちで造って販売しているのは2年かけて熟成させています」

そして「醤油は手を入れるほど、おいしくなります。いい醤油かどうか、もろみを見ればわかります。よく手をかけてあれば、大豆がつぶれて、旨みといい色が出ます」と伊藤さんは言います。

秋から初冬に醬油を搾ります。再び伊藤さんが仕込み先へ出向き、軽トラに積んだ道具一式で搾り、火入れまで、すべてを手作業で行います。

もろみを温め、布袋に入れて槽(ふね)という圧搾機に重ねて入れ、ゆっくりと圧をかけます。良い香りが漂って、醤油が滴ってきます。この、もろみを搾ったままを「生揚(きあげ)醤油」といいます。濾過すると「生醤油(なましょうゆ)」になります。ちなみに同じく「生醤油」と書いて「きじょうゆ」と読むのは、味つけのない本醸造の醤油を指します。

次に「火入れ」をします。熱を加えて微生物の活動をおさえ、品質を安定させます。熱した醤油からは「火香(ひが)」ともいわれる香気が立ち上ります。

やがてオリが沈殿して、その上澄みをビン詰めします。透明度を増した美しい赤褐色の醤油のできあがりです。

伊藤さんの醤油は「たまり」という名前がつきますが、これはもともと醤油が味噌を造る過程でできる液体の「たまり」であり、江戸時代に濃口醤油の生産がはじまるまで醤油といえば自家製の「たまり」であったことに由来します。

よく誤解される大豆ほぼ100%のとろりとした「溜(たまり)醤油」とは別ものです。

伊藤さんの醤油は、塩分はやや控えめで、丸大豆ならではのまろやかな旨みがあり、一度味わえば、量産品には戻れない深い味わいがあります。

長野県は味噌の生産量が全国シェアの半分を占め、多くの味噌蔵で醤油も販売していますが、そのほとんどは大手メーカーから生醤油(なましょうゆ)を仕入れ、火入れやビン詰めだけをしているものです。

醤油は、大手5社が全国シェアの半分以上、中堅企業を加えると全体の3/4を占めます。伊藤さんのような小規模かつ手作業で造る蔵は、ほんのわずかです。

味噌や醤油の醸造が産業化されたのは1960年代の高度経済成長期で、先述したように、かつては世帯ごと、あるいは集落ごとに醬油を仕込み、搾る工程のみを請け負う「しぼり屋」がいました。

伊藤さんの用いる道具はシンプルで、軽トラックの荷台に積み込めるほど。大豆を煮る、小麦を炒る、一升瓶を消毒する、もろみを温める、火入れをする、これらをすべて自社醸造分も同様に、大釜に薪をくべて行います。

ここ長野市で、本当に昔ながらのやり方を貫く醤油蔵があること、そこで造られるのが全国でも稀有な天然醸造の醤油であることを、多くのみなさんに知っていただきたい。そしてぜひ、伊藤さんの醤油を味わっていただきたいです。

(2025/03/27掲載)

長野市若穂川田2646

電話:026-282-4350

Instagram:https://www.instagram.com/stories/ito_shoyu_nagano/

Instagram:リンクはこちら