グラフィックデザイナーから陶芸家へ。 私にしか表せない、ものづくりを求めて

内田葉子さん

[Greenery(グリナリー)]

今よりも良くなりたいと願うとき、誰もが一度は立ち止まって自身を見つめ直す時間があるのではないでしょうか。今回ご紹介する陶芸家の内田葉子さんもグラフィックデザイナーとして社会人のキャリアをスタートし、さまざまな経験を積みながらも、それを手離して陶芸家に転身。その分岐点は何だったのでしょうか。これまでと現在の彼女の姿を、インタビューを通してたどってみました。

文・写真 くぼたかおり 写真の一部は内田さん提供

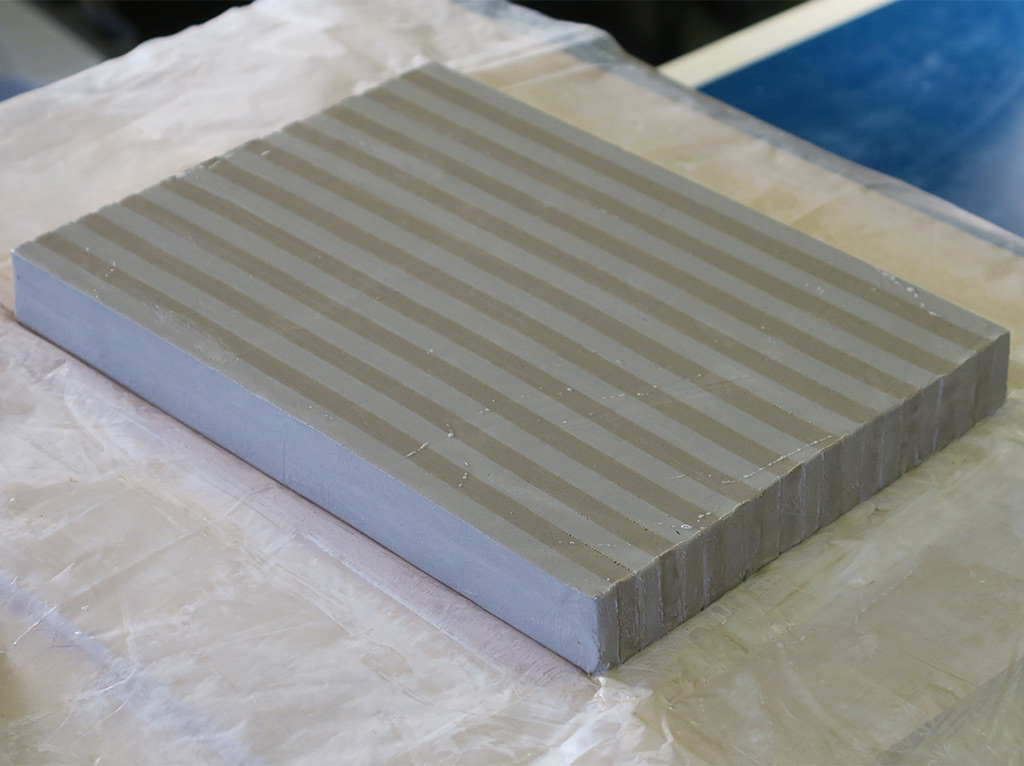

黒髪のボブに透き通るように白い肌、いつお会いしても背筋をすっと伸ばして迎えてくれる素敵な女性。グラフィックデザイナーから陶芸家に転身したGreeneryの内田葉子さんです。彼女がつくる陶器の器類とアクセサリーは、縞々やドット柄にペールトーンのやさしいカラーリングの組み合わせが印象に残ります。模様は描かれているのかと思いきや、練り込みという技法が用いられています。

「練り込みは色が異なる粘土を組み合わせて模様にします。わかりやすい例をあげるなら、アイスボックスクッキーや金太郎飴のようにつくるんです。陶芸教室に通っていた頃にこの技法を知って挑戦し始めましたが、コツコツと進めるのが好きという性分に合って取り入れるようになりました。複数種類の粘土が必要になるので工程も多く、他の作家さんからは『大変だから、私にはできないよ〜』なんて言われることも」

実際に練り込みの技法を選ぶ作家さんは多くはないそうで、それでも長年経験を積んできた人たちに比べると技術面でできることは限られていると控えめに語ります。

「それでも私にしかつくれない陶芸とは何だろうと考えたとき、グラフィックデザイナーの経験や技術を組み合わせる……むしろ、それしかないんだと気づいたんです。イベントに出店してみると、作品のファンになってわざわざ買い求めに来る人たちが多いんですよね。私はまだ知名度が低いので、まずはGreeneryの作品を知ってもらうためにも、私が使い手としても一番似合うこと。そして私自身が欲しい、使いたいと思える作品にしようと決めました。そうして練り込みの技法とカラーリングやパターンをデザイン的に組み合わせたスタイルにたどり着いたんです」

もともと絵を描くことが好きだった内田さんは、母のすすめで小学校1年のときからお絵描き教室に通っていました。メインは油絵でしたが、時には粘土で土の鈴を作ってみたり、布に染色してみたりとさまざまな表現方法を楽しみながら学び、結果、高校を卒業するまで通いました。その後の進路では、女子美術大学芸術学部に進学。授業は座学だけにとどまらず、今月は油絵、来月は彫刻といったように実技もあり、バリエーションに富んだカリキュラムでした。最終的には色彩学を専攻して、色彩の基礎から理解を深めていきました。

その後、就職活動では興味のあるグラフィックデザインの仕事を中心に探し、当時石川県に本社があった印刷会社から内定を得ることができました。無事に就職先も決まり、学生生活最後の思い出に選んだのは、フランス旅行。1週間の滞在では、事前にパリミュージアムパスを購入して毎日いろんな美術館へ。学生でお金に余裕がなかったことからレストランは利用せず、パンをかじりながらのパリ散策。それでも十分楽しんだと言います。

「当時は携帯はあったけれど通信量がどれほどかかるか分からなくて、電源は切ったまま。旅行ガイドブックと地図を持参したけど、街なかで広げるのは危ないと聞いていたので、ホテルで事前にチェックしてから行動。少しばかり危険な思いもしたけれど、予測つかないことが旅の面白さでもありますよね」

現在ならスマートフォンがあれば観光スポットや人気の飲食店がすぐに探せるし、ナビもしてくれます。便利な面、最短距離でしか旅ができなくなっているような側面も。迷子がデフォルトだからこそ、思いがけない未知との出合いが楽しめるようになる。内田さんの興味のあることにまっすぐに突き進む行動力は、もしかしたら幾多の旅行で培われたのかもしれません。

最初に就職した印刷会社には、旅行との関連がありました。全国にある道の駅やサービスエリアの観光みやげのパッケージの制作を主軸に展開。内田さんは企画デザイン課に配属されました。

「旅行先で必ず見かける観光みやげは、コミュニケーションツールの1つだと思っていて、それにパッケージデザインという側面から関われるって最高に面白そうだなって。最初はどのように作ったら良いのか全くわからなかったけれど、買い物をするときに購入するか迷う時間は大体1秒だと教わって、まずはパッと目に入って手に取りたくなるようなデザインを構成していくようになりました」

実践を積み重ねるうちにできることが広がって面白さを感じる機会は増えていきましたが、一方で拘束時間が長く、帰宅が深夜になることも頻繁にありました。3年が過ぎたころには仕事だけの生活に疑問を感じるようになり、退職を決意。

「デザインってものづくりの一環ではあるけれど、手を動かしているようでいて実際はパソコンで制作しています。モニターの画面を見ながらではなくて、かたちのあるものを自分の手から生み出してみたい。その頃から陶芸を初めてみたいと思っていましたが、そんな時間はなく、次第に心の余裕もなくなってしまって一度リセットしようと考えたんです」

そして約3年半勤めた印刷会社を退職し、地元の長野市にUターン。時間があるうちにやりたいことを始めてみようと、わずか1週間で陶芸教室と英会話教室に申し込みました。

「何かかたちのあるものづくりをしたいという思いは変わらず、母の友人が通っている陶芸教室に月2回、英会話は旅行中に困らない程度話せるようにしようと週1回通い出したんです」

しばらくはデパートの催事コーナーなどでアルバイトをしていましたが、再びデザインの仕事を求めて長野市内にある制作会社に就職。しかしながらリーフレットや冊子、チラシなどの制作には関わったことがなく、再びゼロからのスタートに。困ったときには直属の上司や先輩に相談したり、デザイン案をチェックしてもらううちに、読ませるためには情報整理が大切と気づいた内田さん。新しい表現方法や技術を習得していくうちに、自身が得意とするデザインも把握できるように。次第に企画の段階からも関わりたいと考えるようになり、直属の上司が退職後に立ち上げた会社に入社しました。

「3社目は長野市青木島にあるIMAGINEという制作デザインプロダクションでした。上司だった霜方和弘さんが起業した会社です。霜方さんの仕事ぶりに学んだ面も多かったので、雇ってくださいと立候補したんです(笑)」

IMAGINEに入社してからは、それまで以上にクライアントと連携しながら企画・提案の段階から仕事に関わる機会が増えました。着実にキャリアを重ねて、軽快に走り続けているような毎日でしたが、あるとき突然立ち止まることを余儀なくされたのです。

2020年1月、日本で最初に新型コロナウイルスの感染者が確認されました。2月には指定感染症に定められ、感染者は強制的に入院させることができるように。3月下旬以降は感染が拡大、そして5月には全都道府県に対して緊急事態宣言が発令されるまでに。テレビを付ければ「3つの密を避けましょう」「ステイホーム」といった言葉がしきりに使われ、内田さんも出社することなく自宅で仕事を進める日々が続きました。

「自分の仕事に満足して、やりがいを感じていた時期でした。その日常が崩れたとき、あらためて自分の内側を見つめる時間ができました。この先40代、50代と年を重ねていったときに、私はどう生きていきたいのだろう。ステイホームで1人で悶々と考えていく中でたどり着いた答えが、陶芸家として生きるということでした」

30代後半にして、陶芸家として活動をスタートさせた内田さん。2024年は、シーズンを通じて県内外問わずイベント出店をしました。制作するのも、作品を積み込んで移動するのも、接客や販売もすべて1人でおこないます。その多くが初出店だったこともあって、来場者数や客層、どういったものが好まれるのかなどを把握しきれず商品が売り切れてしまったり、売上にバラつきもありました。出店の合間の製作は後半になると疲労で思うように進まなかったりと反省や課題も見えましたが、それ以上に大きな気づきもありました。

「コロナ禍の自粛を経験して、人とつながり合うことの大切さにあらためて気づいたんです。イベントに出店すると、SNSがきっかけで興味を持ってブースに寄ってくれる人や実際に購入してくれた人と会話をしたり、つながれる。その中で感想や今後のヒントも得られたりして、とても励みになるんです。製作しているときは孤独だから、ありがとうを言い合える出店スタイルが、いまはベストだと感じています」

それにイベントに参加すれば、長年作家活動を続けている陶芸家の先輩たちにも会えます。隙間時間や終了後には一緒に夕ごはんを食べたりしながら、多くのことを教えてもらっています。

「同じような生き方を選んで、長く続けている先輩がそばにいることも大きな励みになっています。喜びも苦労もわかっているから、本当に優しい人ばかり。たまにお客さまや先輩たちが、あなたと作品はとても似ているって言葉をかけてくれるんです。それは私にとって、ものすごい褒め言葉なんです」

それでも今後は、もっと多くの人にGreeneryを知ってもらうためのきっかけづくりに、アクセサリーのみネット販売することも考えています。

技術面でも勉強を続けて、できることを増やしていきたいと語る内田さんの陶芸家人生は、まだ始まったばかりです。ふわりと優しく包み込む彼女の人柄のように、Greeneryの作品がだれかの日常を、ちょっと明るく楽しくさせてくれるツールになっていくことでしょう。

(2025/03/26掲載)